広告

「このセミ、生きてないよ」

と子供が話していました。

「セミが死んでる」と言わないで

「セミが生きてない」って言うのか。

ふと耳に入った会話から

「生きていない」と「死んでいる」の違いを

静物画を通して考えてみました。

広告

日本語で「静物画」と言われている絵画は、

英語:Still life (静止していて動かない実体)

仏語:Nature morte(死せる自然)

と言うそうです。

英語と、フラン譜で受ける印象が

違うように思います。

日本語の静物画は英語のStill lifeと

感覚が近い感じ。

冒頭に書きました子供の会話に当てはめると

「このセミ、生きてないよ」は

日本語の静物画・英語のStill lifeの感じ。

「セミが死んでいる」と言うと

仏語のNature morteに寄っているように

私は感じます。

「生きてない」は、生きている世界の

延長線上にまだある感じ。

哺乳類であるならば、まだ体温が

少し感じれられるような状態です。

かたや、「死んでいる」は、

完全に動きが止まっていて

死後の世界にいっている感じ。

三途の川を渡って、あちら側の世界へ

行ってしまったように感じます。

あくまでも私個人の感覚なので

このあたりは人それぞれでしょう。

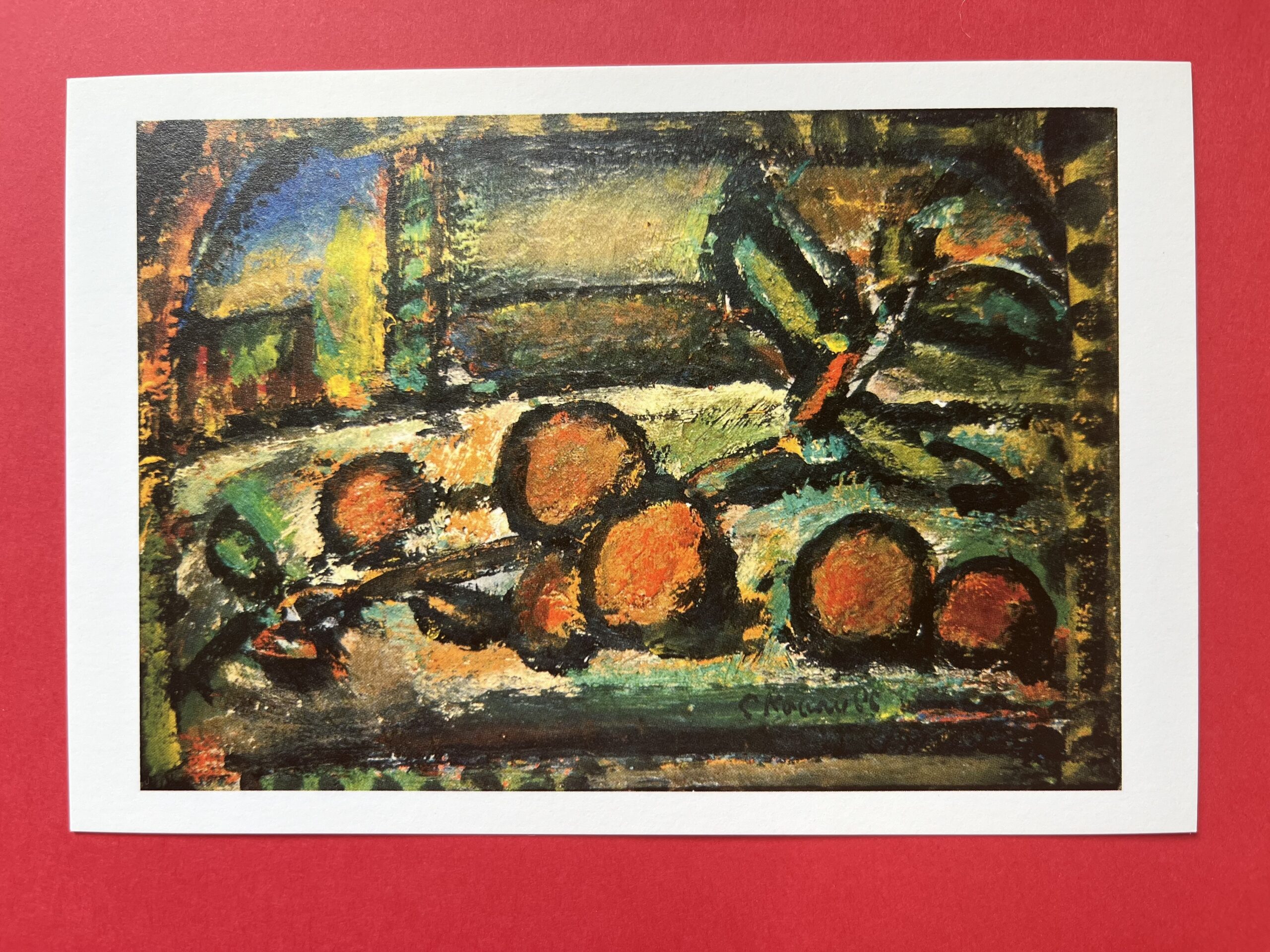

オレンジのある静物/

ジョルジュ・ルオー/

個人蔵(ルオー財団協力)

こうみてみると、日本語の

「静物画」という言葉は、

ニュートラルな感覚で、

「静物」を描いた「絵」を

的確に表す良い言い方だなと思います。

個人的には静物画を

Nature morte(死せる自然)を呼ぶ

仏語の感覚は、

ちょっと強すぎると思っていますが、

西洋画における静物画のジャンルである

Vanitas(ヴァニタス)に

その理由がありそうです。

人生の虚しさや

生きることの儚さを意味する言葉で

旧約聖書からきている言葉です。

モチーフとしては、

消えかかったロウソク、

腐りかけた果物

砂時計、ドクロなどで、

それらが描かれた静物画が

ヴァニタスとなります。

キリスト教における死生観が、

静物画に反映されているようです。

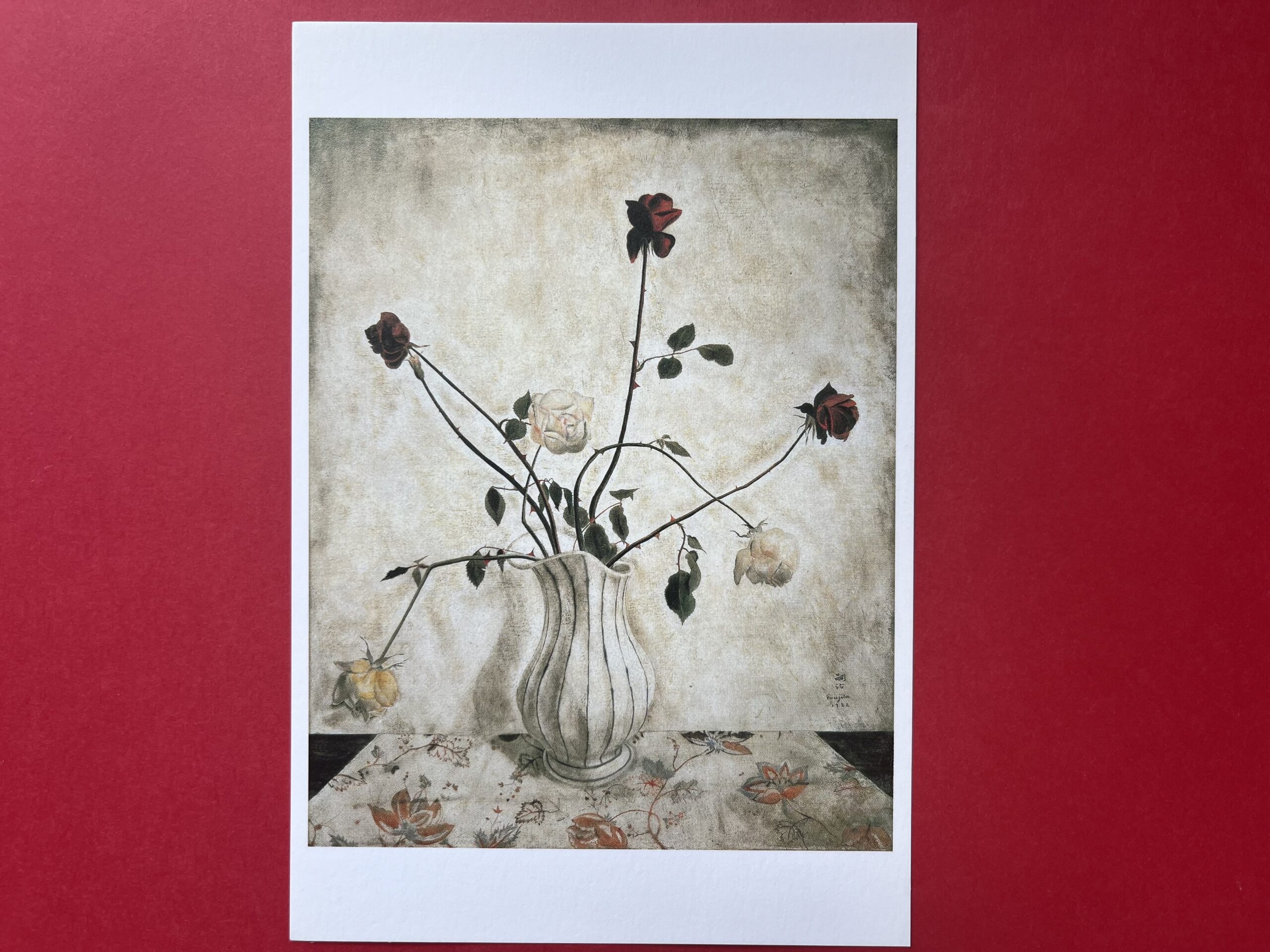

バラ/藤田嗣治/ユニマットグループ

「りんご」一つが描かれた静物画であっても

その人の持つ文化的な背景、

使用している言語によって

「生きていない」のか

「死んでいる」のか

捉え方は変わるのかもしれません。